Врач и больной: насколько мы близки, и готовы ли мы понимать друг друга

«Этика и деонтология», преподаваемая будущим врачам в медицинских ВУЗах, для пациентов – это обычные человеческие «вежливость и взаимопонимание».

«Этика и деонтология», преподаваемая будущим врачам в медицинских ВУЗах, для пациентов – это обычные человеческие «вежливость и взаимопонимание». По мнению заведующего нейрохирургическим отделением №3 НИИ-ККБ№1 им. проф. С.В. Очаповского Игоря Басанкина – это и есть основа эффективного взаимодействия врача и пациента. И только при обоюдном соблюдении этических норм и правил, доверии и понимании возможен результат лечения.

Игорь Вадимович Басанкин – заведующий нейрохирургическим отделением №3 НИИ-ККБ№1 им. проф. С.В. Очаповского, врач нейрохирург, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии №1 ФПК и ППС КубГМУ. Заслуженный врач РФ, Герой труда Кубани, лауреат Премии М.И. Перельмана в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь пациента», лауреат Всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший травматолог-ортопед». Член правления Ассоциации Хирургов Вертебрологов России, Директор по образованию в направлении нейрохирургии на территории Российской Федерации Европейской Ассоциации AOSpine. Автор 8 изобретений, защищенных патентами РФ, и более 110 научных трудов, опубликованных в России и за рубежом.

Почти за 30 лет практики известный кубанский хирург провел более 6 тысяч операций на позвоночнике, из них половина — с использованием самых современных методик, позволяющих в кратчайшие сроки встать больному на ноги и вести полноценный образ жизни. Основное кредо доктора – жить и помогать людям, постоянно самосовершенствоватья, открывая новые горизонты для пациентов.

Отделение, которым руководит Игорь Басанкин, ежегодно выполняет 2600 операций при различной патологии позвоночника в любом его отделе, и уже долгие годы удерживает лидирующие позиции в стране по количеству оперированных пациентов. При этом спектр хирургических вмешательств весьма многогранный и включает в себя как разнообразные минимально-инвазивные операции, так и сложнейшие реконструкции при травмах, деформациях, дегенеративных и инфекционных заболеваниях, а также при онкологической патологии позвоночника.

За многолетнюю добросовестную работу и активную помощь ветеранским и общественным организациям нейрохирург НИИ-ККБ№1 Игорь Басанкин Награжден медалью специальной комиссии Общественной палаты при Президенте РФ «За верность клятве Гиппократа».

— Игорь Вадимович, Вы врач с огромным опытом работы и несомненными заслугами в медицине. Какова главная составляющая этого успеха?

— Работа медиков всегда командная. Я тружусь в замечательной многопрофильной клинике под руководством настоящего профессионала, лидера, как в медицине, так и в организационном процессе – Академика РАМН Владимира Алексеевича Порханова. Причем, НИИ-ККБ № 1 — это ведь не просто больница краевого значения, а научно-исследовательский институт – с большими возможностями, как для практической, так и для научной деятельности. Наша работа возможна благодаря вниманию к нам и всесторонней поддержке со стороны руководства Краснодарского края и нашего местного Министерства Здравоохранения. Благодаря этому жители нашего региона имеют все возможности получения любого вида высокотехнологичной медицинской помощи, а мы медицинские работники имеем в своем арсенале современное оборудование и необходимые расходные материалы для лечения любой патологии.

Если же смотреть в масштабах самой клиники, то и здесь все наши успехи – совместные. Для того, чтобы спасти жизнь или вернуть здоровье пациенту, трудится немалый штат сотрудников: от водителей до административного персонала, от хирургов до санитарок. Хотя, безусловно, говоря о клинике, люди, в первую очередь, имеют в виду врачей. У нас работают опытнейшие специалисты высочайшего уровня.

Считаете ли Вы что эффективность лечения пациента зависит только от знаний, опыта и возможностей врача? А что-нибудь зависит от самого пациента?

— Врач и больной – два основных звена в одном деле – лечебном процессе. Безусловно, есть и другие участники этого процесса, как одушевленные, так и неодушевленные. Среди одушевленных посредников между врачом и пациентом есть очень много других специалистов – это медсестры, лаборанты, техники, санитарки, водители «скорой помощи», экономисты и другие. К неодушевленным я отношу медицинское оборудование, инструменты, компьютеры и прочее. В большинстве случаев больной редко думает о них. А от каждого из них зависит определенный фрагмент единого процесса лечения. Ни в коей мере не хочу минимизировать важность и значимость каждого звена лечебного процесса, но всё же основные участники битвы за здоровье – это врач и больной. Они один на один встречаются в самом начале сражения и затем уже позже, также один на один подводят итоги этой схватки. Здесь важно понимать главную стратегию борьбы с болезнью – врач и больной должны быть союзниками, а не независимыми друг от друга сторонами, тогда враг (болезнь) может быть повержен. Конечно, этот враг может быть сильнее, и тогда даже ваши совместные усилия могут не привести к победе. Такой сценарий тоже встречается, но гораздо реже, чем благоприятный. Но если врач и пациент по тем или иным причинам не находят общего языка и занимают не консолидированную, а еще хуже противоборствующую позицию, то победить болезнь, в большинстве случаев, не удастся.

— А в этом тандеме «врач-пациент» оба участника равноправны или может быть лидер?

— Врач и больной должны понимать друг друга, быть в состоянии гармонии и доверия, но при этом все должны четко понимать, что главный в этом союзе – врач. Не должен и не может врач идти на поводу у больного. Он может и должен его слышать, принимать во внимание его пожелания. Но действовать он должен согласно своему видению на основе действующих клинических рекомендаций, личных знаний и опыта. Поясню. Область которой я занимаюсь – хирургическая вертебрология – очень многогранна. У нас в арсенале более 200 хирургических техник для лечения той или иной патологии. Только по поводу банальной грыжи диска существует более 10 различных типов операций! Каждая операция разработана под характерные особенности патологии. Не существует единственной идеальной операции. Иначе другие методы были бы просто не нужны. Это ведь логично. У каждого вида операции есть свои плюсы и минусы. Задача врача все знать и уметь выполнять эти операции, а также доходчиво объяснить пациенту особенности каждого вида вмешательства. Выбор должен быть на основе рекомендации врача с учетом пожеланий пациента. Но бывает и по-другому. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пациент пытается доминировать. Вот один из примеров. Поступает в отделение пожилая женщина с повышенной массой тела, с сахарным диабетом, сердечной патологией, остеопорозом и сужением позвоночного канала, который вызывает боль в спине и нижних конечностях. Основания для операции безусловные. Классический вариант лечения подобной патологии позвоночника – полноценная реконструкция пораженного сегмента со стабилизацией. Есть и альтернативные виды операций. Принимая во внимание сопутствующую патологию, другие факторы врач рекомендует сделать микрохирургическую операцию без стабилизации титановой конструкцией. Все в интересах больного. Да, эффективность этого вида операции меньше на 15-20%. Но, длительность операции в 2-3 меньше, кровопотеря меньше в 3-4 раза, риски развития осложнений в 5-7 раз меньше, период реабилитации короче на 8-9 месяцев. Вроде бы очевидная выгода. Но где там… Человек прочитал где-то, услышал от кого-то, что декомпрессивно-стабилизирующая операция эффективнее. И все. Больше она не хочет слышать никаких доводов. Начинает упрекать врача, что ему жалко шурупов, что он не хочет возиться с ней в операционной, говорит, что она согласна на все лишь бы ей сделали именно этот вид операции, что она согласна с риском осложнений и длительностью операции, и что она напишет жалобу. Все! Тупик для врача. Отказ пациентки от предлагаемого вида операции, согласие на декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Само вмешательство проходит штатно, без серьезных проблем. Тяжелый и длительный послеоперационный период. Чуть позже развиваются грозные осложнения, с которыми приходится долго и тяжело бороться. Кто виноват? На ком груз ответственности? Является ли врач ответственным за возникшие осложнения? Но ведь он предвидел и предупреждал. Операцию выполнил безупречно. Больная виновата? Ну как же так? Она ведь жертва. Чем бы ни закончились разбирательства – пострадали все. Вот вам и результат попытки управлять действиями врача. А больной всего лишь нужно было послушать рекомендацию врача, а не пытаться им манипулировать.

— А часто ли возникают взаимное недопонимание и конфликты врача и больного? Вы ведь давно в медицине. Так было всегда или это современная тенденция?

— Мне посчастливилось начать свою профессиональную деятельность в 90-е годы. Я не зря говорю посчастливилось. Потому что я сейчас могу разделить свой личный 30-летний профессиональный опыт на 2 этапа: прошлый — постсоветский строй и нынешний. Тогда была совсем другая эпоха, модель здравоохранения и отношения между людьми были отличными от нынешних. Я с трудом могу вспомнить расприи или конфликты между доктором и пациентом. Безусловно, они были, и жалобы были. Но это были единичные случаи. В основном царила гармония и понимание, а также взаимное уважение. При этом нужно понимать, что условия пребывания в больнице были гораздо хуже, чем сейчас, не говоря уже о том, что лечебные и диагностические возможности были достаточно скудными. Какое там МРТ, ПЭТ… Компьютерные томографы казались чем-то не реальным и космическим. Они были далеко не в каждой клинике. Оборудование в операционной, инструменты, хирургические техники – все это очень далеко от наших сегодняшних возможностей. Я шутя часто говорю: «В работе нам тогда была доступна лишь триада ГПУ!». ГПУ – это глаз, палец и ухо. Нужно было смотреть, слушать и трогать. Вот где основа медицины! А что сейчас? Современные томографы, ангиографы, навигация, высококлассные микроскопы, костные скальпели, протезы, имплантаты и прочее. Условия пребывания великолепные… В общем, всего много, всё на высшем уровне, а вот умиротворения, благодушия, полной удовлетворенности нет. Жалобы, претензии, стресс. Это постоянные спутники сегодняшней медицины.

— Действительно, неудовлетворенность есть и у некоторых пациентов, и у части врачей. Так в чем же дело?

— А причина в том, что мы живем и функционируем совершенно в другом измерении, с другими запросами, требованиями, в ненормальном ритме и с ярко выраженной многозадачностью. Это в полной мере относится и к больному, и к врачу. Нынешний врач уже не тот, что был в советское или постсоветское время. Не в том смысле, что он хуже или лучше, умнее или глупее. А в том смысле что это совсем другой функционал и другая занятость. И совсем не важно, где этот врач работает: в городской, центральной районной больнице или крупной клинике краевого значения. Его рабочий день насыщен событиями: осмотром и обходом больных, операциями и манипуляциями, участием в консилиумах и обсуждениях, комиссиях по разбору осложнений и летальности, подготовкой презентаций и оформлением медицинской документации и прочее. А если речь идет не просто о враче, а о заведующем отделением или руководителе более высшего ранга, то в придачу в перечисленному добавляется административная, организационная, хозяйственная, педагогическая, научная деятельность. При этом, какая бы напряженная и ответственная работа у тебя не была, человеку, знакомому с принципом научной организации труда, возможно регламентировать свою деятельность и все успеть.

— Но ведь бывают и непредсказуемые моменты…

— Конечно! Мы должны четко понимать, что регламент возможен лишь в плановой деятельности. А, как известно, медицина не может относиться к этой категории труда. Постоянно какой-то форс-мажор, экстренные больные, отклонение от стандартного течения болезни или послеоперационного периода. А вот теперь давайте к этому всему мысленно добавим еще очень важные составляющие, атрибуты сегодняшнего времени: телефон и компьютер. Обычно в день врач, в зависимости от его статуса и круга его общения, получает от нескольких десятков до сотен звонков и сообщений, и около десятка писем с вложенными данными. Как правило, все сводится к одному: оказанию помощи. Ты вынужден переключаться с одного дела на другое. Это и есть та самая пресловутая многозадачность. А много ли людей на земле способны жить, а также безошибочно и эффективно функционировать в условиях такой многозадачности? На это не способен мозг большинства существующих на планете людей. Я не говорю уже о физических возможностях. Сконцентрировавшись на одном, моментально переключиться на другое. И выполнить 2-3, а то и 4 задачи одновременно без потери качества. Уверен, что нет. И здесь речь не конкретно о врачах, а в принципе о любой профессии. Разница лишь в том, что в медицине слишком высока цена: жизнь и здоровье.

— Да, но ведь болящего тоже можно понять.

— Конечно, давайте посмотрим на него: кто он, каков он? Безусловно, это человек, который столкнулся с тем или иным недугом в виде травмы или заболевания. И он прекрасно знает, что разобраться в его болезни может врач. С этого момента больной становится на путь поиска врача. Опять же, возвращаясь в прошлое, у большинства людей этот вопрос не стоял. Пришел в поликлинику и всё, либо пошел домой лечиться, либо, в более тяжелых случаях – лег в стационар на обследование или лечение. Сейчас этот маршрут тоже существует, но он стал гораздо более сложным. В районах медицина выглядит менее привлекательной, поэтому большинство пациентов желают попасть в лечебное учреждение более высокого уровня. Получить направление сложно: очередь, ожидание консультации краевого специалиста достаточно большая, на приеме очень много пациентов и, соответственно, прием в большинстве случаев очень ограничен во времени. А если еще не хватает какого-либо обследования, то приезжать нужно 2, а то и 3 раза. Уже только один этот маршрут негативно сказывается на психологическом и физическом состоянии пациента. Конечно, кто-то понимает сложность и напряженность ситуации и с достоинством проходит этот путь. Но у кого-то запускается каскад абсолютного негатива к здравоохранению в целом, и к врачу в частности. А результатом этого являются недоверие, конфликты, взаимные претензии и жалобы. Любой негатив всегда глубоко отпечатывается в нашем сознании. И даже если он не вышел на поверхность в самом начале своего зарождения, он гарантированно проявится позже: на другом этапе или в другой ситуации.

— Но ведь негатив губителен и для самого пациента. Верно?

— Абсолютно верно. Так называемая взвинченность больного вызывает неконтролируемую активизацию его центральной нервной системы с повышенной выработкой гормонов и прочих биологически активных веществ, что еще больше истощает организм. И уж явно не способствует его выздоровлению. Больше того, это запускает каскад реакций, работающих против самого больного. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день поток больных больше, чем возможности лечебных учреждений. Это необходимо признать. Но вместе с этим нужно и понимать, что наше правительство, администрация Краснодарского края и непосредственно руководитель лечебного учреждения активно работают над решением этом проблемы.

— А как Вы относитесь к попыткам людей обойти эти сложности и решить проблему со своим здоровьем минуя муниципальные учреждения, чтобы сэкономить время и нервы?

— Давайте сразу на чистоту. Большинство пациентов имеют определенное заблуждение в плане того, какая сейчас медицина. Многие убеждены в том, что бывает двух видов: платная и бесплатная. Но, это не что иное как ошибочное суждение. Медицина, как все остальные виды деятельности человека являются платными. Всегда и везде. Никто априори не работает бесплатно. Фермер, сантехник, бухгалтер, чиновник, учитель, водитель, врач. Все работают за деньги. Все платно. Во все времена и при всех правительствах, включая нашу страну, будь то во времена Сталина, Брежнева или Ельцина. Вопрос в другом – кто за это платит? Страховые фонды или лично пациент. У нас очень хорошая система страхования, которая финансово покрывает большинство видов медицинских услуг. Но для этого пациенту надо получить официальное направление из своей территории. Все. Тогда за ваше дальнейшее лечение оплачивает страховой фонд. И для пациента это бесплатно. Если человек не хочет по тем или иным причинам соблюдать регламентированный протокол для получения «бесплатной» медицинской помощи, для него есть достаточно частных медицинских учреждений, готовых оказать ему нужную услугу. Но за это он уже должен платить сам. Вот и все. Хотя нужно понимать, что в силу нашей ментальности у нас существует еще один пласт пациентов. Это те люди, которые занимают промежуточную позицию. Они не хотят проходить муниципальный маршрут, и не хотят идти в медицинский центр. Тогда эти люди ищут «выход» прямо на врача через свой круг общения. При этом прямой контакт с доктором посредством телефона, почты или непосредственного визита в больницу – это и есть то самое усложнение функционирования врача, о котором я говорил ранее. Ответь на телефон, поговори с человеком, посмотри его снимки – это ведь и есть не что иное, как «отрывание» врача от непосредственной работы. Последний сценарий я считаю крайне порочным.

— Но пациент в это время не думает о враче, он воспринимает свою ситуацию как опасную или даже жизнеугрожающую.

— Совершенно с Вами согласен. Человечество так устроено. Во всех сферах, в том числе и в медицине. Есть я, у меня есть проблема, и мне ее надо решить. Не то, что мы полностью и всегда игнорируем окружающих и конкретного «решателя» наших проблем. Нет. Мы даже готовы попробовать понять его в нужный для себя момент. Но не у всех это получается. Просто мы не можем знать доподлинную истину загрузки и внутреннего состояния того человека, помощь которого нам нужна. Пациент представляет себе, что у врача всегда найдется время уделить ему внимание и посмотреть его. К тому же он давал клятву Гиппократа. А врач, по его мнению, при этом просто не хочет этого сделать. Значит, он бездушный и не на своем месте. Достаточно типичная ситуация — ты направляешься в операционную или сконцентрировался на чем-то важном (изучаешь снимки, думаешь или пишешь) и вот здесь на пороге кабинета появляется человек и просит тебя посмотреть его. Ты ему говоришь о занятости, но пациент тебя не слышит: «Ну, 5 минуток, гляньте, пожалуйста». Он как правило не хамит, он жалуется на жизнь и здоровье, говорит, что приехал из далека, что у него очень серьезные проблемы и помочь ему никто не может. Все твои очередные попытки донести до него ситуацию, как правило, не увенчиваются успехом. И вот только тогда, когда ты предлагаешь ему мысленно представить себя на месте другого больного, допустим лежащего в операционной под наркозом и ожидающего твоего прихода и начала операции, а ты задерживаешься по причине консультации внепланового амбулаторного больного, он начинает понимать всю суть происходящего. К тому же любая патология позвоночника никогда не относилась к категории жизнеугрожающих. Всегда есть время попасть на плановый или внеплановый осмотр нейрохирурга. Ну уж если предположить какую-то самую критичную ситуацию – всегда есть скорая помощь, которая отвезет тебя в больницу.

— А разве можно за 5 минут разобраться в диагнозе человека, который просит уделить ему это время?

— Конечно нет. За это время невозможно детально разобраться с больным, даже если у него есть все необходимые врачу данные обследований. В цейтноте ты всегда рискуешь упустить какую-либо важную деталь. А она может оказаться решающей для окончательного мнения о необходимости операции или ее отсутствии. Именно поэтому я абсолютно уверен, что стационарный врач должен заниматься стационарными больными, а амбулаторный – внебольничными консультациями, а не пытаться сложить всё в свой рабочий график. Как говорят: «мухи отдельно, котлеты отдельно». Ведь никто не запрещает врачу после своей основной работы выделить личное время для консультативной помощи в условиях любых медицинских центров. И, на мой взгляд, это лучший сценарий. Ты пошел на прием и полностью посвящен больному, ни на что не отвлекаешься, поскольку этот прием тобою же и запланирован. Только он и ты. Эффективность такого приема достаточно высока. Я всегда успеваю детально поговорить с больным, обрисовать ситуацию, согласовать объем операции и поговорить о возможных осложнениях. Как правило, человек уходит с пониманием плана дальнейших действий. К сожалению, такой сценарий бывает не всегда. Иногда врач, даже с большим опытом, натыкается на стену непонимания со стороны больного.

— О чем Вы? О непонимании больным медицинских терминов? Или о непринятии концепции предложенного врачом лечения?

— Я говорю именно о принципиальном восприятии концепции врача. Если это хирургический больной, то все понятно. А вот если у пациента нет оснований для проведения операции, то тут сложнее. Часть людей абсолютно адекватно воспринимает рекомендации по дальнейшему лечению, а часть людей воспринимает это негативно. Как правило, последние – это люди, неудовлетворенные своим состоянием, чаще с надуманными проблемами, которые заложили им в голову окружающие, интернет или, еще хуже, малокомпетентные медики. Многие из них, уже успели полечиться по совету интернета, побывали у остеопатов и мануальных терапевтов, физио- и иглорефлексотерапевтов, посетили невролога. Как правило, отсутствие успехов перечисленных специалистов или завышаемые самим больным требования к результатам лечения, являются поводом для визита к нейрохирургу. При этом, пациент уже, зачастую, ажиотирован и настроен на операцию. Но вопрос необходимости операции решает врач. И вот в случае определения отсутствия оснований для операции, он перестает слышать врача и может даже позволить себе уходить в плоскость собственных рекомендаций, что надо делать, мотивируя тем, что он уже много, где побывал и многое попробовал. О чем думают эти люди? Неужели они такие бесстрашные? Неужели для них сделать операцию – это как в магазин за хлебом сходить? И вообще, почему больной может навязывать врачу свою точку зрения? Что за странное выражение «Если Вы мне сейчас откажете, я пойму, что медицины у нас нет»?! Меня удивляет, как человек не понимает риски и возможные последствия операции. Самое главное, чтобы все участники процесса (и врач, и пациент) понимали, что операция проводится лишь при наличии четких и безоговорочных показаний. А также с учетом наличия противопоказаний. Не должно быть такое залихватское отношение, мол, ну, давай сделаем, что тут такого? Только тщательно отобранный больной при соблюдении безупречной хирургической техники и при наличии гармонии с врачом может рассчитывать на успех. При этом, и больной и врач должны понимать, что операция не делает человека здоровым. Она лишь позволяет пациенту переместиться в категорию выздоравливающего. И вот здесь основная задача ложится на плечи пациента. Первое, что он должен сделать, это переосмыслить свой образ жизни и понять, что его привело к болезни и/или операции. После такого переосмысления он должен сделать выводы и внести соответствующие корректировки в свою жизнь. Тогда у него появится шанс стать здоровым.

— Вот так поворот! Получается врач не дает человеку здоровье?

— Безусловно! У нас очень многие считают, что за всё, что связано со здоровьем, отвечают врачи и они должны знать и понимать, что с тобой делать. Безусловно, это так, но лишь отчасти. Врач, как правило, сталкивается уже с конечным продуктом – с болезнью, где он должен показать и применить свои знания, навыки и опыт. А что привело человека к этой конечной точке – к болезни? В большинстве случаев – образ жизни. Конечно, бывают ситуации, не зависящие от самого пациента, но поверьте, их меньшинство. В основном, мы сами предопределяем наши болезни: повышенная нервозность и тревожность, избыточная масса тела, вредные привычки, гиподинамия или наоборот неконтролируемая и необоснованная активность или значительные нагрузки и другое. Мы живем и не думаем о себе. А потом идем к врачу и ждем от него волшебную таблетку или чудо-операцию. А чудес не бывает. Есть основания — прооперирует, а вот если нет, то и не форсируйте! Вообще модификация образа жизни является одновременно и самой простой и самой сложной задачей. Простая, потому что никакой затратности и абсолютная доступность. А сложная, потому что это требует от тебя достаточной силы воли и постоянного участия в процессе сохранения своего здоровья.

— Что бы Вы пожелали нашим читателям?

— Я всем желаю здоровья, и абсолютной гармонии с родными и близкими, окружающими и самое главное — с самим собой.

Последние новости

Что внутри серводвигателя: разборка, о которой мечтал каждый техно-любитель

Погружение в сердце электромеханики и знакомство с устройством, которое делает современную автоматизацию возможной

Серводвигатель выходит из-под контроля: 7 признаков скорой поломки

Как распознать первые симптомы неисправности и не довести систему до серьёзного сбоя

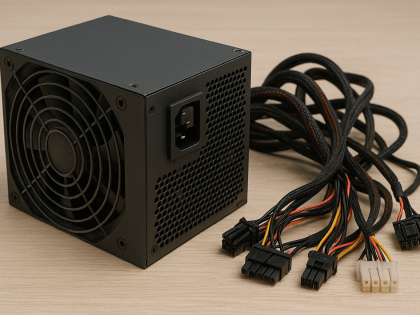

ТОП-5 самых частых поломок блоков питания по версии сервисных инженеров

Разбираем, что чаще всего выходит из строя в БП, почему это происходит и как этого избежать

Коррекция фиброза и возрастных изменений: когда показан эндотканевой лифтинг

Как современная технология помогает вернуть коже упругость, убрать отёки и улучшить рельеф без хирургии